金沢の伝統と誇り、金箔の魅力にふれる旅|石川県金沢市

ほっと石川旅ねっと体験ライターのユキミチです。

お子様連れのご家族でも楽しめる体験スポットをご紹介しています。

今回は、金沢観光エリアの東山界隈で、伝統工芸の金箔の魅力にふれてきました。

そこには、地元民の私たちにも知らない世界がありました♪

驚きの薄さを体感☆艶やかな金箔貼り体験

百貨店『金沢エムザ』近くの金箔工芸『田じま』へ。

明治30年創業の古くから代々続く箔屋さんで、金箔貼り体験ができます。

車をすぐ近くのパーキングに止めて、開店の10時に到着です。

お店の1・2階がお土産店、2階の一角が体験施設になっています。

キラキラ輝く金に囲まれて、なんだか気分はリッチに(笑)

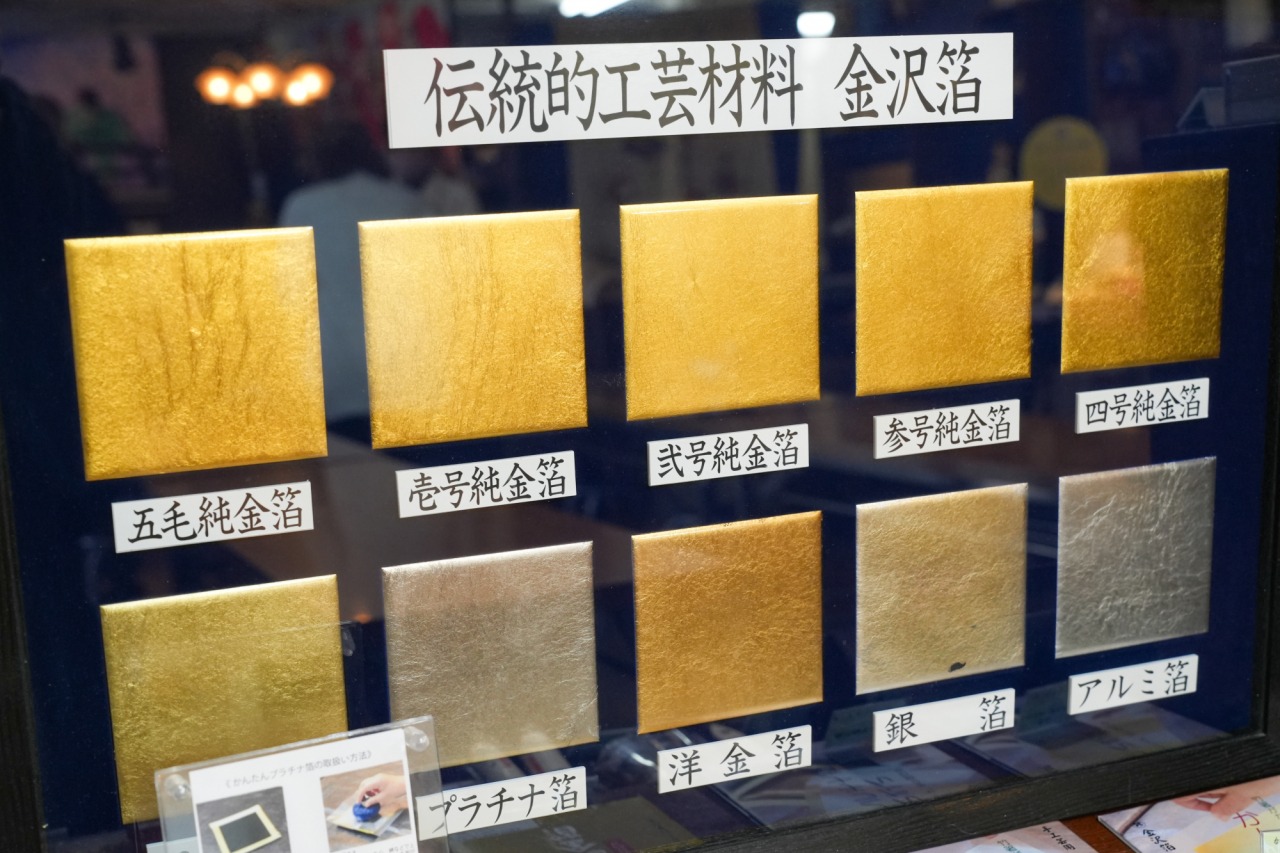

箔は、金箔以外に銀箔、プラチナ箔など様々な種類があります。

今回の体験で使用するは「4号色」という金箔です。

製品加工しやすい固さで艶やかな金色が特徴です。

さあ、どれにしようか迷っていると、、、。

店員さんも「男の子は、小判を選ぶ子が多いんですよー」と笑顔で対応してくれます。

ちなみに女の子には、自由に絵柄を付けるお皿が人気とのことですよ。

(小判は加工前も金色です)

ムラができないように、ゆっくりと筆を横方向と縦方向に運びます。

親は心配で、つい手を差し出してしまいそうになります。

さすがのお兄ちゃん、きれいに塗れています。

「おぉ~!!いつもの折り紙と輝きが全然違う!」とテンションが上がります。

しかし、長男は小判を置く位置が少しずれてしまいました。

小判は金箔の上に置くとやり直しができない一発勝負です。

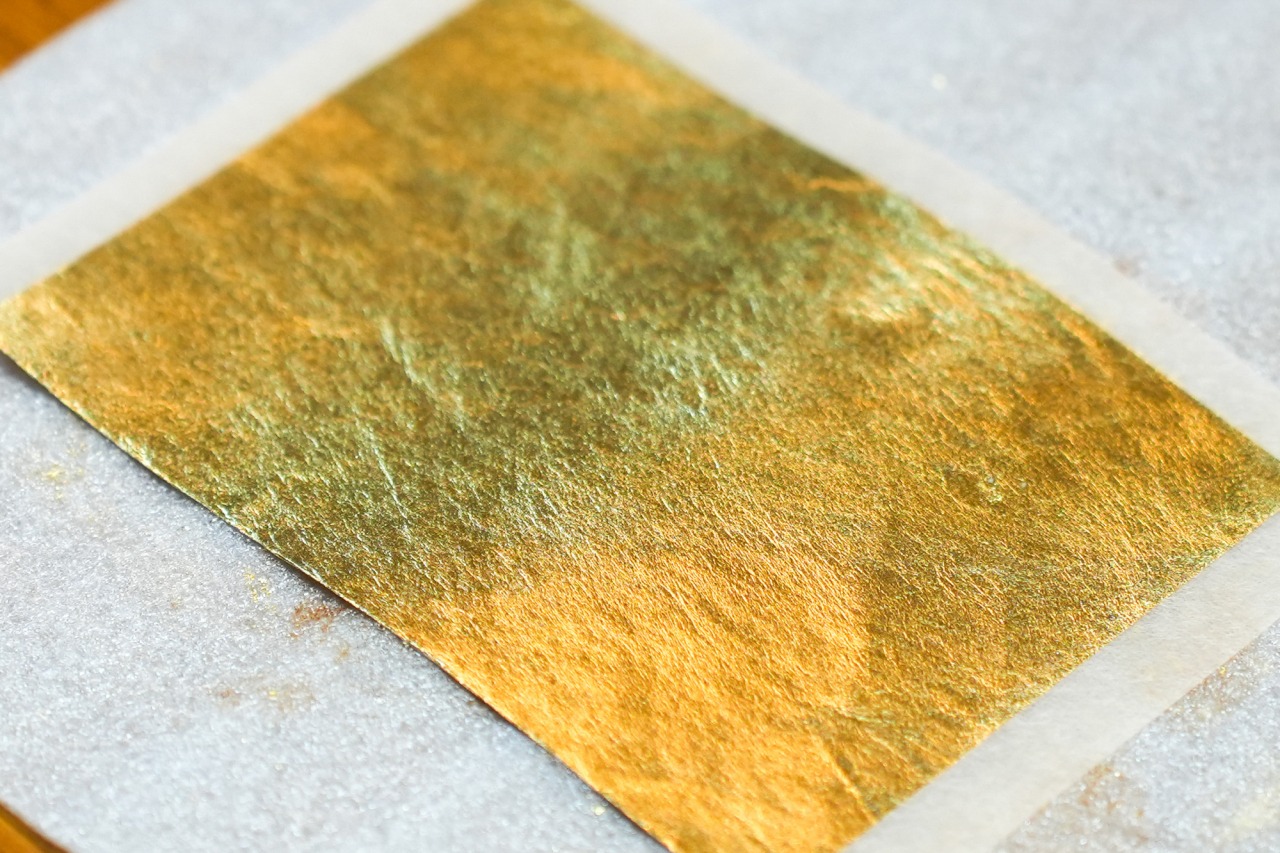

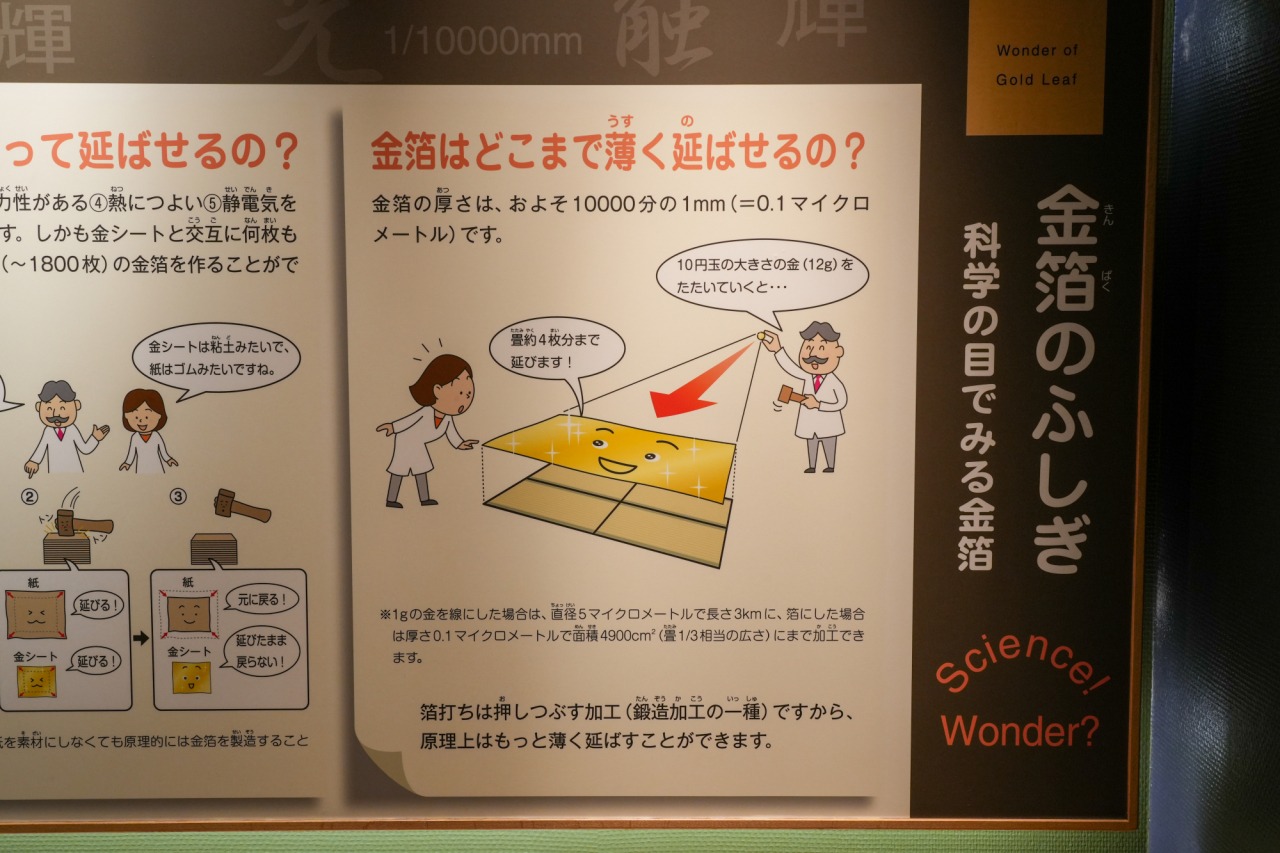

薄さは驚きの1万分の1mmです。

きれいに貼れずに、少しがっかりしていると、綺麗に直してくれました。

「よかった~♪」とほっとする長男。

最後に金箔剥がれ防止のため「コーティング剤」を塗り、30分ほどで完成です☆

「すっごいね!おうちですぐ遊びた~い!!」と喜ぶ子ども達でしたが、

コーティングが完全に乾燥するまで1週間ほど時間がかかるので、しばらくの我慢です(笑)

「招運、金運」持っているだけでご利益がありそうな、

幸せな気分になれる金箔グッズをぜひ作ってみてはいかがでしょうか♪

基本情報

金箔工芸『田じま』

【住所】石川県金沢市武蔵町11-1

プラサーダムサシ2階

【電話番号】076-201-8486

【営業時間】10:00~16:00( 最終受付15:00)

【定休日】火曜(夏季冬季休業あり)

【駐車場】近隣の有料駐車場を利用

《金箔貼り体験》

【体験料】1,200円~(※小判は1,200円)

【体験時間】約30〜60分

国内唯一の金箔博物館で美と職人技を学ぶ

その後、金沢市へ寄贈され運営されていましたが、老朽化にともない2010年秋に東山へ移転しました。

金沢箔の歴史と職人さんの技術の高さを感じることができる、国内唯一の金箔博物館です。

「パラボラ天井」といい、金箔を使用した輝きは見応えがあります!

実は、ここにも金箔が使用されているんです!

なんと、すべて金箔で仕上げてあります。

まさか金箔のスクリーンに金箔の映像が流れるなんて驚きです。

箔打ちは、16世紀末に加賀藩の前田利家より「七尾で金箔、金沢で銀箔」を打つよう命じられた記録が残っているそうです。

江戸時代には幕府が金銀の管理をおこなう目的で金箔・銀箔の製造を禁止にしました。

そして明治時代に入り、禁止令がようやく解かれて箔製造は加速していき、次第に「金沢箔」へと成長を遂げます。

しかし、大正時代以降の戦時中は金の使用制限令が出されてしまいます。

ようやく戦後に再び箔製造が復活して現在に至っています。

今では日本の金箔生産量の99%を占める「金沢箔」の歴史。

何度か途絶えかけた箔打ちの技術が、現代にもしっかりと受け継がれているのは感慨深いですね。

まずは、金に、少量の銀・銅を高温の型に流して形成することから始まります。

形成された「合金」を機械で棒状に伸ばし、さらに薄くするために専用の紙と機械で何度も打ち伸ばします。

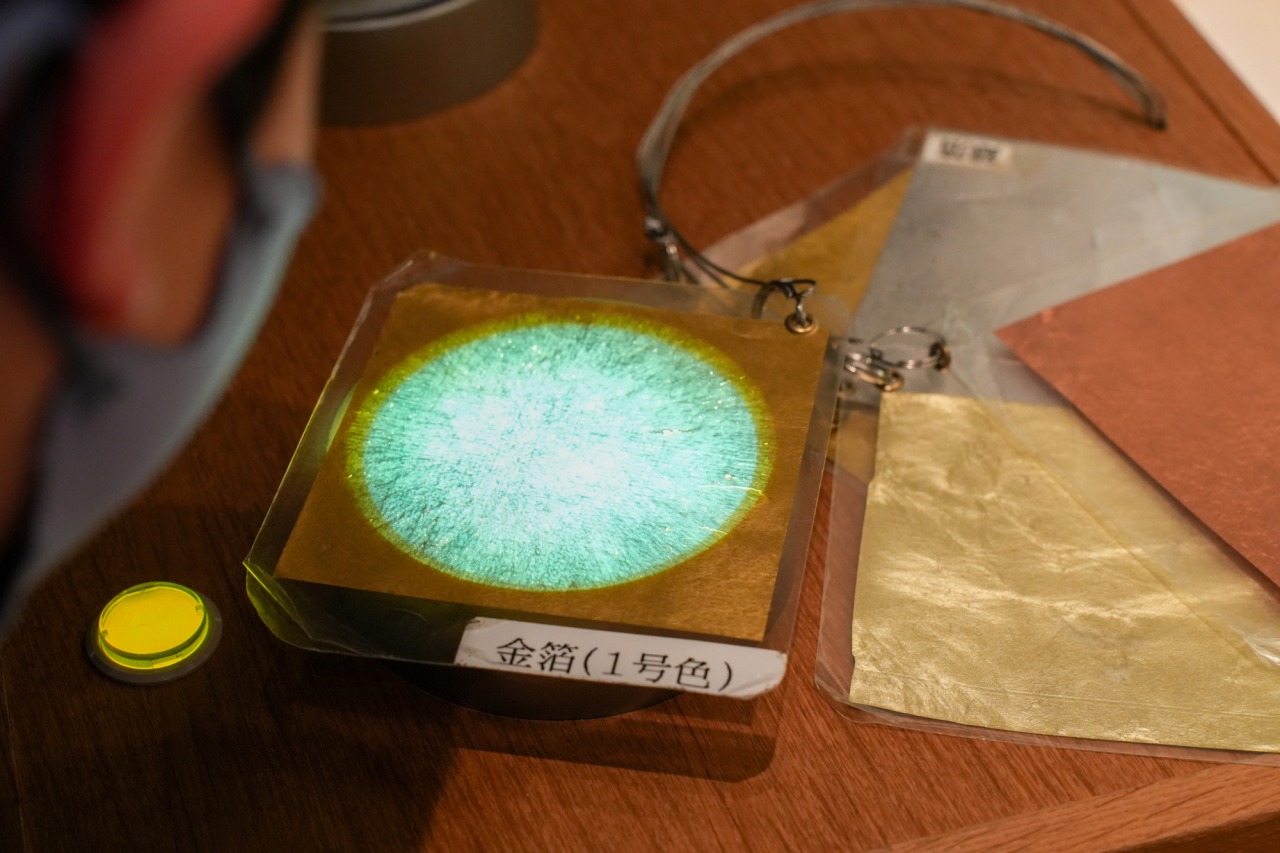

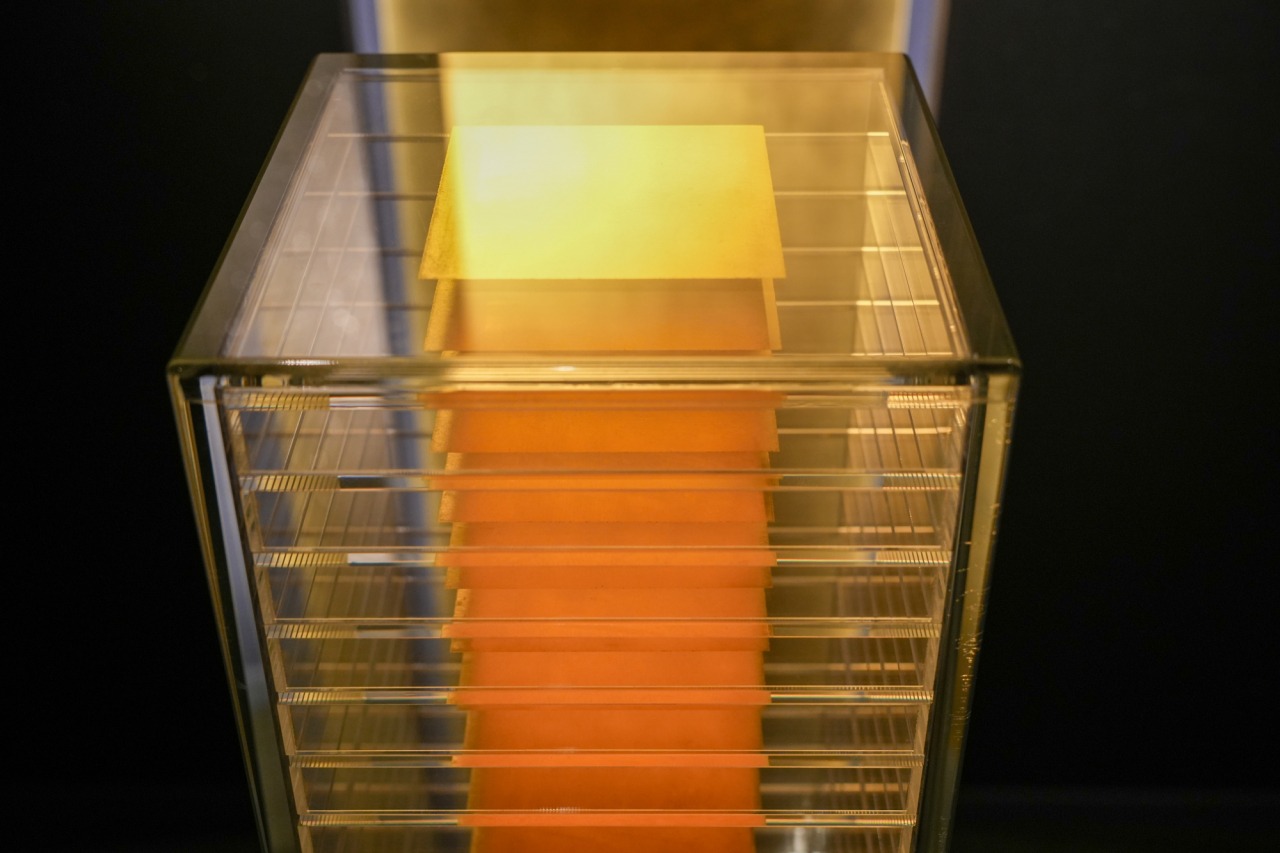

そうして1000分の1mmまで薄くした「上澄(うわずみ)」ができます。(下の写真です)

そして、いよいよ1万分の1mmの薄さまで箔打ちの機械で引き伸ばしていきます。

伸ばした箔を一時保存用の紙に移してから、竹製の枠を使って規定の形に切っていきます。

切り終えた箔を「切紙(きりかみ)」にのせて完成となります。

この製法は「縁付(えんつけ)」と呼ばれ、箔打ちに使用する「和紙」作りや仕込みにも年月がかかる製法です。

2020年には伝統建築工匠の技の1つとして「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。

箔打ちの役目を終えた和紙は、女性にはお馴染みの「あぶらとり紙」として使用できるため、昔は芸妓さんにも重宝されたそうですよ。

しかし時間のかかる製法だけでは箔生産が追い付かなくなったため、

「断切(たちきり)」と呼ばれる、箔打ちに専用の「カーボン紙」を使用する製法が登場しました。

カーボン紙とはグラシン紙(クッキングシート)にカーボンを塗ったものです。

これによって紙の仕込み時間が短縮されて、生産を増やすことに成功しました。

現在は金沢箔の約8割が「断切製法」で生産されているそうです。

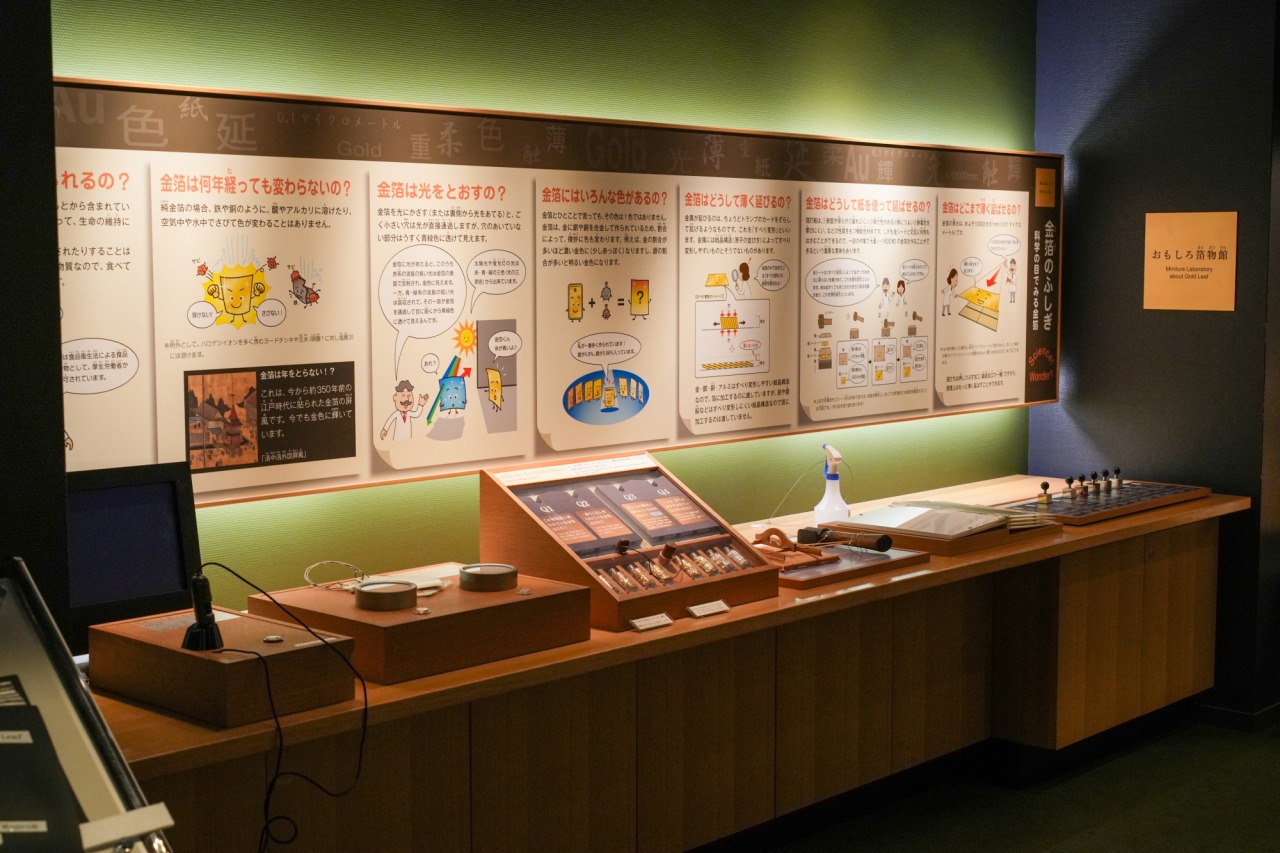

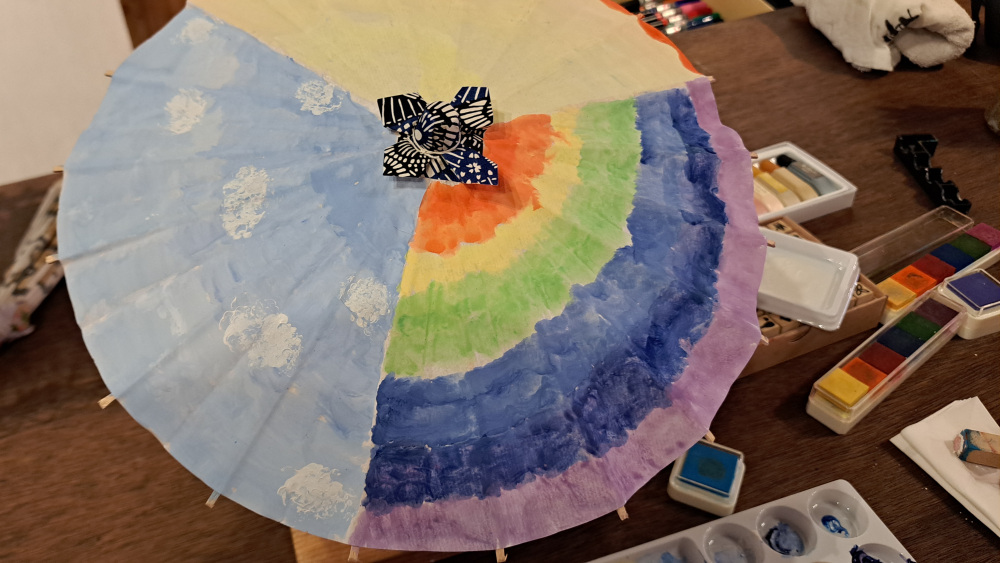

ここからは、子ども達も楽しいクイズコーナーです。

問題の穴にパチンコ玉を入れると、正解のところに落ちてくる仕組みです。

ここでクイズにもある「18金相当」について。

18金相当の金箔は、金75.534%に銀24.466%を混ぜて作った物です。

ちなみにここに並んでいる金箔は金・銀・銅の配合によって種類が異なります。

箔の種類により、青緑色に透けて見えたり、拡大するレンズにも興味津々です。

お肌のチェックなんかもしてみたり…(笑)

新聞紙、金箔、西洋朝顔などが1000倍になっています。

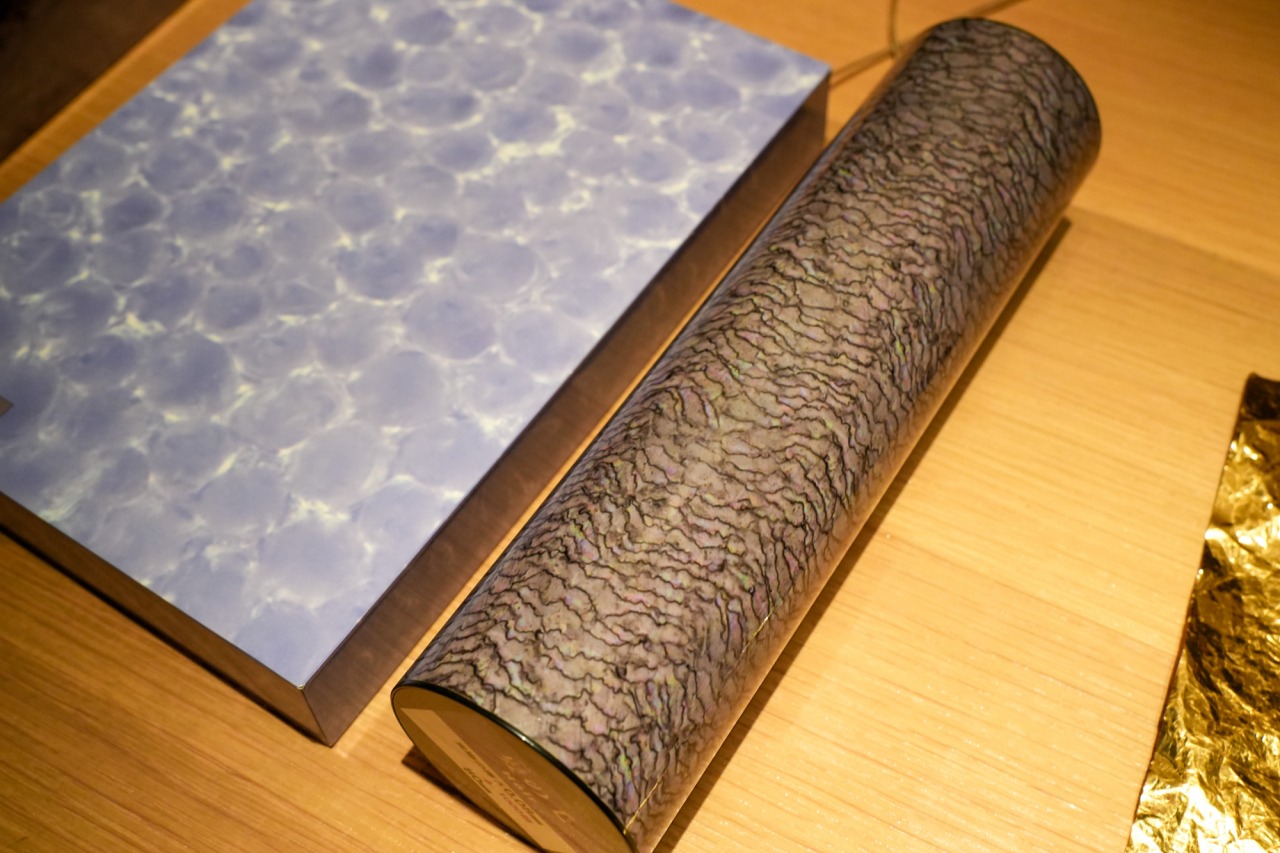

ちなみに、この黒い円柱は何に見えるでしょうか?

実はこの模様はキューティクルで、私たちの髪の毛を表しているんですよ。

ここからは金箔の作品が展示されています。

この立派な仏壇は、家が一軒建つほどの価値があるそうです。

しかし現代、仏壇の需要は減少傾向に。

何か新しい使い道を探そうと、建築物への使用や食用金箔、化粧品などが販売されてきました。

金箔が少し入っているだけで、豪華さを演出できますしね。

「金沢箔」の魅力を見て触れて感じることができる工芸館。

クイズ形式で学べるコーナーで子ども達と一緒に楽しむことができます。

じっくり見学しても1時間ほどで回ることができましたよ。

ひがし茶屋街の観光ルートの1つに選んでみてはいかがでしょうか♪

基本情報

安江金箔工芸館

【住所】石川県金沢市東山1-3-10

【電話番号】076-251-8950

【営業時間】9:30~17:00(最終来館16:30まで)

【定休日】火曜

【駐車場】近隣の有料駐車場を利用

(障害者用駐車場あり。利用希望あれば問い合わせ下さい)

【入館料】一般:310円(高校生以下は無料)

SNS映え間違いなし!日本一贅沢な金箔ソフトを食べに行こう

国内で初めて「金沢箔の工芸品」を生み出したことで有名な箔屋さんです。

今回のお目当て、ソフトクリームの看板が見えてきました。

「金箔のかがやきソフトクリーム」(891円)は、お店の外までお客さんが並ぶほどの人気ぶりです。

地元の伝統工芸を扱う箔屋として「気軽に食せて、見た目にインパクトがあり、印象に残るものにしたい」と、思いついたのがこの金箔ソフトだったそうですよ。

大胆に一枚の金箔を乗せた、ミルク感たっぷりの濃厚な味わいのソフトクリームは、

「日本一贅沢」といっても過言ではないですね!

子ども達は「いつものより美味しいね!」と笑顔。

やっぱり見た目が華やかだと、おいしさ倍増ですよね♪

箔一のアイディアと金箔が光る、SNS映えすること間違いなしの金箔ソフト。

味はもちろん、食べた時に金箔が唇についているのを見て思わず笑顔になれました(笑)

基本情報

箔一(東山店)

【住所】石川県金沢市東山1-15-4

【電話番号】076-253-0891

【営業時間】9:00~18:00(カフェは17:00まで)

【定休日】なし

【駐車場】近隣の有料駐車場を利用

金箔の古い歴史や職人技など、子ども達には少し難しいかなと心配しましたが、

「金」は、硬貨や小判といったものからイメージしやすく、楽しそうに興味を持ってくれましたよ。

ぜひ週末のお出かけの参考になれば嬉しいです♪