灯り舞う半島 能登のキリコ大解剖

4192ビュー

江戸時代から連綿と続く「能登のキリコ祭り」は、日本で育まれた美意識と純真な祈りの精神を色濃く残す伝統的な祭礼です。

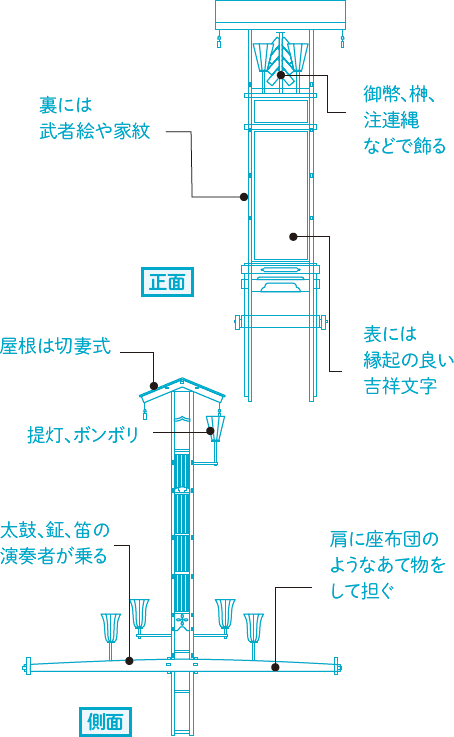

祭りの主役、キリコを図解で解説します。

魂を揺さぶる、神々に巡り会う

●いくつあるの?

〇年間200回、700~800基が繰り出す!

七尾市と志賀町以北の能登一円で約200回の「キリコ祭り」が行われ、

およそ700~800基のキリコが担ぎ出されます。

夏に能登を旅すれば、必ず巡り会えると言っても過言ではありません。

●いつから始まった?

〇神代(かみよ)の時代から。史料的には1646年が初見!

言い伝えでは神代の時代にさかのぼるとされていますが、

記録上では1646(正保3)年、輪島の住吉神社の祭りで使われたキリコが

最古とされています。

●どれくらいの大きさなの?

〇大きなものでは4階建てビルに相当!

高さ4~6m、担ぎ手20人程度のものが主流です。

数人の子どもで担ぐ小さなキリコから、大きいものでは高さ15m、

重さ2tを誇り、担がずに押し曳きするものでは4tに及ぶものもあります。

●能登のキリコの特徴は?

〇多種多様に発展した固有の意匠!

地域同士の威勢を競い合う中で独自の進化を遂げた、

個性豊かな意匠が特徴。

総輪島塗で金箔や彫刻を施した豪華なものや、袖型や雲型の形状をもつ

「袖キリコ」など、大きさも華やかさも多種多様です。

●何が書いてあるの?

〇願いを込めた縁起の良い言葉や、神仏・武者の絵

正面には大漁や豊作を願った縁起の良い言葉(吉祥文字)が、

背面には観音菩薩などの神仏や勇壮な武者絵、美人画が描かれています。

近年はキャラクターのキリコ絵もあります。